【理論と実践】疾患別リハビリテーションと早期介入の重要性と課題

~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~

ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。

https://www.mag2.com/m/0001682907

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

令和7年8月28日 医療・介護経営の理論と実践 2663号

■疾患別リハビリテーションと早期介入の重要性と課題

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おはようございます。中神です。

今日のテーマは、疾患別リハビリテーションと早期介入の重要性と課題です。

(参考:令和7年度第9回 入院・外来医療等の調査・評価分科会 令和7年8月21日)

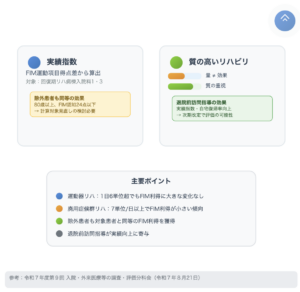

■疾患別リハビリテーションの状況

まず、専従要件です。

疾患別リハビリテーション料の専従要件には、病棟業務に関する明確な規定がありません。

疾患別リハビリ以外の病棟業務との兼務の線引きが曖昧であり、

療法士の業務実態と施設基準の整合性が課題となる背景があります。

次に、退院時リハビリテーション指導です。

算定回数は増加傾向にありますが、

33%の患者は疾患別リハビリテーション料を算定していない、とのことです。

在院日数が短い患者ほど、リハビリを実施しないまま同指導料を算定する割合が高いです。

自宅復帰に向けて、リハビリの視点が重要、ということが分かります。

三つ目は、書類作成です。

疾患別リハビリテーション料の算定には、計画書の作成と

医師による患者・家族への説明・交付が義務付けられています。

作成の手間もありますが、

患者・家族が治療内容を理解し、主体的に関与することを促す役割があります。

最後に、維持期リハビリテーションです。

医療保険から介護保険への移行が進められており、

要介護被保険者への維持期リハビリテーション料は減算されています。

目標設定等支援・管理料の算定は増加傾向ですが、

リハビリテーション総合実施計画書との重複項目が多いことが指摘されています。

医療現場の事務負担軽減が今後の課題となっています。

■早期介入の重要性と課題

脳卒中のリハビリテーションにおいては、

発症後24~48時間からの早期離床が妥当とされ、

入院3日目以降の介入は機能転帰に悪影響を与える可能性があります。

しかし、急性期では入院後4日目以降の介入が38%を占め、

土日祝日のリハビリ実施割合や金曜日入院患者の早期介入割合が低い傾向が見られます。

ADLは、日常生活を送るために最低限必要な日常的な動作で、

「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」動作のことであり、

これらの機能回復は在宅復帰において極めて重要です。

早期に介入・リハを実施することで、その回復効果を高めることができますが、

術後の状態・体調等を勘案して、理想通りのタイミングで介入できない場合や、

医療従事者側の人員配置の課題等から、土日祝等での介入が難しい場合も多く、

診療報酬等での評価が求められる領域と考えます。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。

◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)

https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)

https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)

◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)

https://wakuwaku-kokoro.net/

◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)

https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A

この記事を書いたのは、こんな人。

ーーーーーーーーーーーーーーー

中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。

中小企業診断士、医療経営士1級。

趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。