【理論と実践】病院経営管理の学び 〜業務フロー図の作成〜

~医療・介護に関わる職員が、安心して、仕事の生産性高く、充実して働ける未来の一助へ~

ご友人等へのメルマガ紹介はこちらから。

https://www.mag2.com/m/0001682907

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

令和7年11月24日 医療・介護経営の理論と実践 2751号

■病院経営管理の学び 〜業務フロー図の作成〜

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

おはようございます。中神です。

先日参加した病院経営管理学会で、

医療機関の業務改善に関する非常に興味深い発表がありました。

今回は、「業務フロー活用」についてです。

■業務フローとは何か

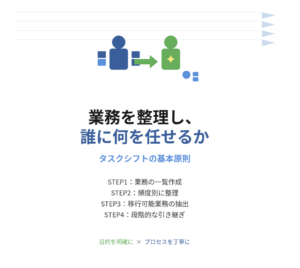

業務フローとは、業務プロセスを分解し、可視化し、図式化したものです。

「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行うのかを明確にすることで、

業務の標準化を実現します。

今回、心に残ったのは、多職種で構成されている点です。

多職種連携が叫ばれる中、診療部、看護部、薬剤部、

リハビリテーション部などの診療支援部、

そして事務部が一体となって取り組んでいます。

病院の中には、いろいろな業務があります。

その中で、何から優先して、業務フローを作成すればよいでしょうか。

■優先すべき課題の判断基準

・緊急性の高い業務である

・多職種が連携しなければならない

・日常的に起こる事象ではないため、経験が蓄積されにくい

・混乱を防ぐための業務の標準化が必須

といったことが考えられます。

■業務フロー作成のメリット

プラス面は、

・新人教育に適用できる: 経験の浅い職員でも手順を理解できる

・業務内容が常に見える: 次に何をすべきか迷わない

・安心感を持って業務遂行できる: 標準化により不安が軽減

・マイナス面は、

作成までに時間を要する: 初めての作成は特に時間がかかる

図の読み方が分からないと意味がない: 研修が必要

修正が大変: 運用しながらの改善には労力が必要

という点について報告がありました。

そして、関係部署と調整する中で、

・業務の問題点が明らかになる

・「なぜこの手順なのか」を全員が理解できる

・各職種の役割と責任が明確になる

といった点も、作成のメリットと言えます。

作る過程で得られる効果、作った後のメリット、

作成後のアップデートの必要性について学ぶことができました。

以上です。では、また明日(^-^)v

(当該内容は、私の所属する組織とは一切関係はなく、全ての文責は私個人に属します。)

テーマについて、ご要望あれば、コメントをどうぞ。

◇病院経営の見える化について公開講座(動画)の講師をする機会を頂きました。感謝(^_^)

https://hcmi-s.net/weblesson-hcm/jmp_consult_01/ (講座)

https://healthcare-mgt.com/article/iryo/jmp_consulting01/ (紹介)

◇過去の内容、記事はこちらから是非(^-^)

https://wakuwaku-kokoro.net/

◇試験勉強や本の学びをアウトプットしているYouTubeチャンネルは、こちらです(^-^)

https://youtube.com/channel/UC_PiglYG9qTBjlJ3jt3161A

この記事を書いたのは、こんな人。

ーーーーーーーーーーーーーーー

中神勇輝(なかがみゆうき)。地方の中小病院に勤務する医事課畑出身の企画部門所属。

中小企業診断士、医療経営士1級。

趣味は、マラソン、ドラム、家庭菜園、筋トレ(HIIT)、読書。